ゴマダラチョウの産卵を初めて見かけた!

ゴマダラチョウは4年ほど前に知ったチョウです。日光川の土手に生えているケヤキかエノキの大きな木の樹冠を頻繁に飛んでいるチョウを見かけたのです。アゲハチョウなどのアゲハに較べると小さく、大きさはモンシロチョウ位の感じでした。でもその時、葉にとまったときの眼の橙色と口吻の黄色が印象的でした。家に帰って調べてみるとゴマダラチョウと載っていました。

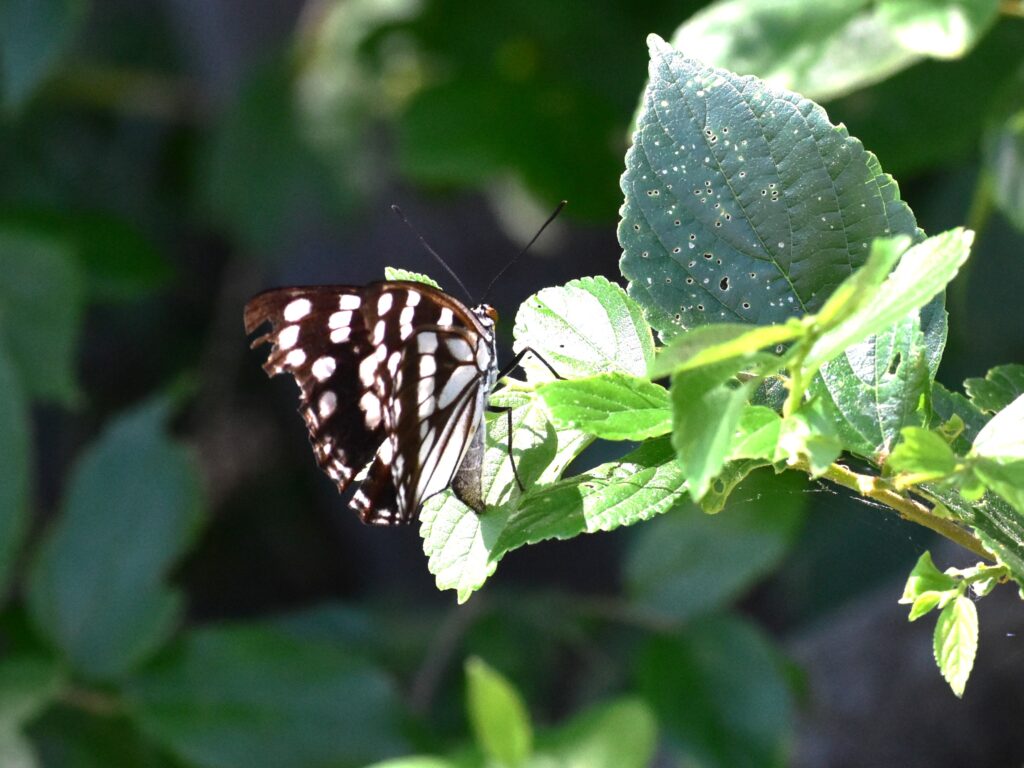

・エノキの葉に産卵するゴマダラチョウ

ただチョウとして、こんな姿なのであまり好感が持てる印象はなかったのです。その後、永和の雑木林のアカメガシワが少し裂けて、その樹液が出ている所で、このチョウが2匹樹液を吸っていました。近くにはカナブンも来ていて、樹液を吸っていました。その時がゴマダラチョウを近くで見かけた初めての経験でした。このチョウは花の蜜を吸うのではなく、樹液などを吸うらしいと思ったのです。その後、南濃町早瀬の雑木林でも樹液を探しているゴマダラチョウを見かけました。木の周りで口吻を色々な所に伸ばしながら、樹液が出ているところを探しているようでした。

・アカメガシワの樹液を吸うゴマダラチョウ

「日本のチョウ」(日本チョウ類保全協会編 誠文堂新光社)のゴマダラチョウには「食草はエノキ、エゾエノキ(ニレ科)。生息環境は平地~低山地の落葉広葉樹林、雑木林で多く見られるほか、都市公園や社寺林などの小規模な植林地でも見られる。行動は日中、樹冠部を中心に滑空しながら飛翔し、樹液によく集まるほか、腐果などにも集まる。地面で吸水も行う。生息状況は、北海道では減少傾向が著しく、非常に珍しくなっているが、その他の地域では、都市近郊の樹林地でも普通に見られる。近年、外来アカボシゴマダラの侵入によって、競合による悪影響が懸念されている。」と記されています。

7月25日に酷暑の中、永和の雑木林に行きました。すると、その林縁にゴマダラチョウがとまったり飛んだりしていました。私が農道を歩いていたので、飛び立って関西線の線路の方に飛び立ちましたが、すぐ戻ってきて林縁を飛び回っています。多分、どこかに樹液が出ているところを探しているのだろうと思って見ていたのですが、林縁付近を飛んではとまり、また飛んではとまりを繰り返しています。それを見て樹液を吸いに来たのではないかも知れないと思いました。

以前の経験から、ゴマダラチョウはエノキが幼虫の食草だと分かっていました。この林縁には、エノキやムクノキが生えています。そのゴマダラチョウがとまっている木の葉を見ると、確かにエノキだったのです。そのエノキにとまってその葉の裏に尻尾を曲げて産卵していました。ゴマダラチョウの産卵場面は初めて見かけました。すると陰のエノキの小枝にも産卵しているように見える仕草をしていました。

・エノキの葉に産みつけられたゴマダラチョウの卵

エノキの葉の裏に産卵した卵の写真をスマホで撮ろうとしましたが、風が吹いていて、なかなかうまく撮れませんでした。それでも卵らしいものが葉の裏についているのを確認できました。ところがその写真を見ると、他のアオスジアゲハやキアゲハのように、丸い卵ではなく、薄い綿毛があるような塊がついているのです。チョウは丸い卵を産卵すると思い込んでいたので驚いてしまいました。その綿毛の中に丸い卵が入っているのだと思われます。

ゴマダラチョウがエノキの葉を分かって産卵していることに驚いてしまいました。なぜ瞬時にエノキの葉だと分かるのかとても不思議です。これは先日ハリヨ公園で、キアゲハが産卵している時にも感じたことでした。キアゲハはセリ科植物が幼虫の食草です。沢山の植物が生えている中で、セリ科の植物にとまって産卵しているのです。においが分かるのかとも思うのですが、その瞬時にセリ科と分かる知覚はどこから来るのでしょう。

その個体が卵から孵って食べてきた、ゴマダラチョウならエノキを、キアゲハならセリ科が刷り込まれているからなのでしょうか。それにしても食草の植物を瞬時に知覚できる能力には感心せざるを得ないのです。

どうも単純に匂いなどで区別しているとはとても思えないのです。それは何なのか、何とか知りたいと思っているところです。

(タテハチョウ科 アカボシゴマダラ属)