花を楽しむハスは、レンコンのような根にはならないかも?

ハスといえばレンコン、レンコンといえばすぐ茨城県を想い出します。でも蟹江近くの愛西市立田周辺もハス田が沢山あり、負けていないと思います。

立田から桑名に抜ける県道125号線沿いの「立田道の駅」には、レンコンが一年中売られています。日本の三大または五大生産地の一つに入っていると聞いています。立田のハス田は木曽川沿いにあり、湿地帯で稲作には不向きだったのを、逆手とって江戸時代後期にレンコン生産をするようになったようです。

天童では庭に、大きなポリバケツでハス育てている民家が何軒もあるのを見かけていました。豪快でポリバケツに植えられているハスの花は見事だったのです。いつか私も自宅でハスを育ててみたいと考えていました。

「立田道の駅」のレンコンを買って植えてみたらどうかと思って、買ってプランターの土に植えてみたものの、レンコンから新芽は出てこなかったのです。販売用のレンコンは芽の部分が取られていました。その後、芽がついたレンコンを他地域への拡大を防ぐために売ることはあり得ないよなぁと思うようになりました。

●ハスの種の底を削り、発芽させたハス

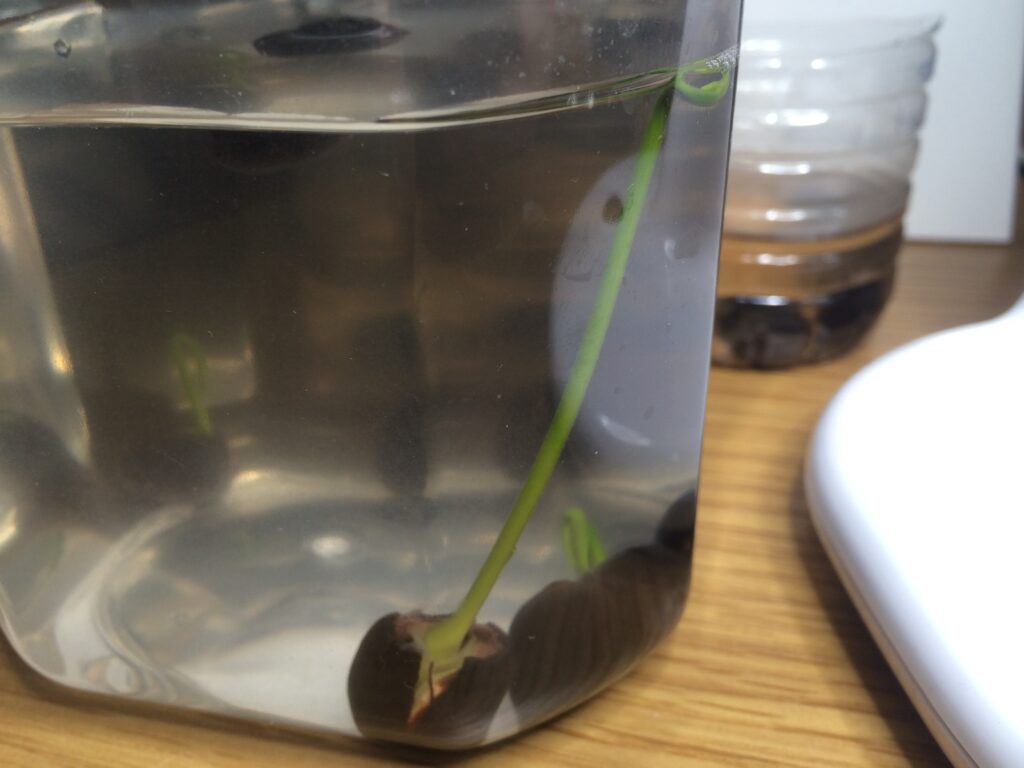

そこでインターネットで調べてみたら、京都の杜若農園でハスの種を販売していることを知り、購入しました。頼んだ赤系統の「蝶戀花(ちょうれんか)」は、一袋に2粒とその予備1粒の3粒が入って1200円だったのです。1粒が600円もしたのです。それを種の殻が硬いので、尻を紙やすりで削って、殻の内部に水分が入るようにして、ビンの中に沈めておくと芽を出し始めました。芽が2本出てきました。初めの芽の生長が早く、2番目の生長は少し遅れています。環境の変化への2段構えの対応だと思われます。

●蝶戀花(ちょうれんか)の花

自然の変化に予備的な防衛を含めて対応することが、自然界でよく見かけます。動物の世界で、クモは危険になるとすーっと下に糸を伸ばして、地面まで下がる命綱を持っていますが、その糸も二本組みになっていて、一本が切れても後の一本でぶら下がれるようになって、安全を確保しています。ハスが芽を2本出すのは、そうした仕組みだと思われます。

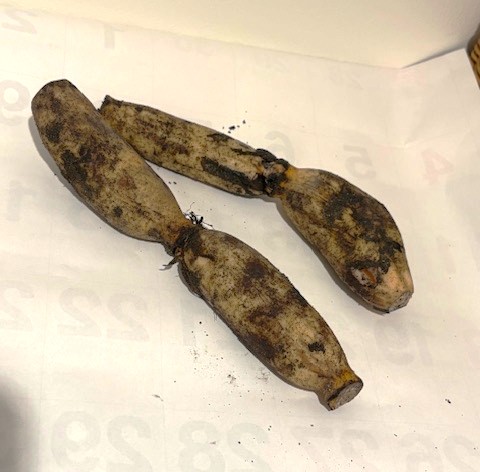

塩化ビニールの大きな容器に、田んぼの泥を採って来て、その中で育てました。1年目花は咲きませんでしたが、2年目になって3~4個花が咲きました。赤が強い感じですが、風情を感じさせる花でした。その年の初冬に、そのプランターの根を取り出して植え替えようとすると、根が細くレンコンのような大きさではなかったのです。2年目だからだろうと思ったのです。来年なったら太いレンコンができると思うので、そしたらそのレンコンを食材に使ってみようと考えていたのですが。その翌年も根は細いままでした。

●左からロータスホワイト 備中

因みに立田のハス田に植えられているレンコンを採る種類は、昔からの備中、その後入ってきたロータスホワイト、最近になって白い花が咲く金澄の3種類だと思われます。

(ハス科 ハス属)